Oleh: Jagat Taniwara.

Saya menulis ini bukan untuk mencari simpati. Bukan pula untuk mengundang iba. Saya menulis karena saya percaya: setiap luka yang pernah ditanggung dalam diam, suatu hari perlu disuarakan—agar bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan di jalan gelapnya sendiri.

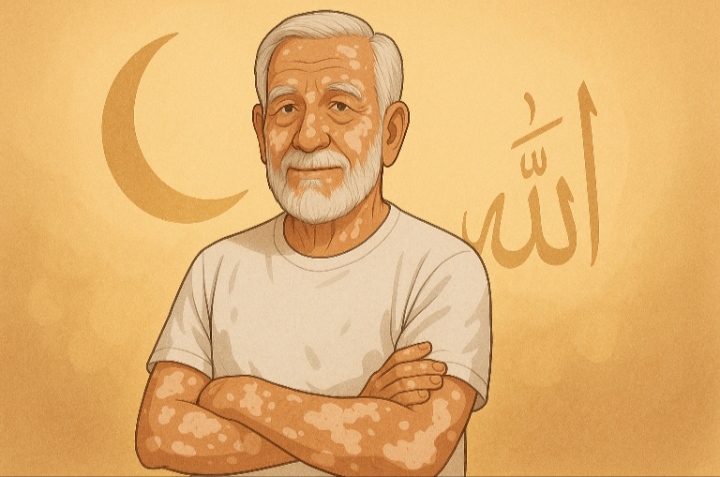

Kisah ini tentang saya, dan vitiligo.

Bercak putih itu muncul pelan-pelan. Awalnya kecil. Hampir tak saya hiraukan. Tapi hari demi hari, warnanya menyebar. Kulit saya, yang dulu rata dan tak banyak masalah, mulai berubah. Dan perubahan itu bukan hanya di permukaan — ia ikut menggoreskan sesuatu di dalam hati. Rasa takut. Rasa malu. Bahkan rasa rendah diri yang sulit saya akui di depan siapa pun.

Tapi yang paling menyesakkan bukan vitiligonya. Melainkan cara sebagian orang memperlakukannya. Tatapan aneh. Pertanyaan tak sensitif. Komentar yang tak mereka sadari menyakitkan. Ada yang menjauhi, ada pula yang bergurau seenaknya. Saya menunduk, bukan karena saya kalah, tapi karena saya sedang menahan luka yang tak mereka lihat.

Pernah, saya bertanya pada Tuhan, “Ya Allah, mengapa harus aku?” Tapi justru dari pertanyaan itu, saya belajar memahami jawaban-Nya. Bahwa ini bukan hukuman. Ini adalah ujian. Ujian yang dititipkan kepada saya — bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperkuat.

Ayat itu datang seperti pelukan:

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”

(QS. Al-Hujurat: 13)

Saya pun mulai memahami. Vitiligo bukan sesuatu yang harus disesali. Ia bukan aib. Bukan sesuatu yang membuat saya lebih rendah dari orang lain. Ia adalah bagian dari takdir — bagian dari proses Allah untuk memperhalus jiwa saya melalui jalan yang tidak biasa.

Dan saya sadar, saya tidak menjalani ini sendirian. Allah memberi saya kekuatan—dalam bentuk yang paling nyata: anak-anak saya dan istri saya.

Istri saya, perempuan yang hatinya luas melebihi yang bisa saya ucapkan, tidak pernah memandang saya dengan tatapan iba. Ia tidak mengeluh. Tidak juga bertanya mengapa kulit saya berubah. Ia tetap menggenggam tangan saya seperti biasa—penuh cinta, tanpa ragu. Ia pernah berkata, “Yang aku cintai bukan warna kulitmu, tapi cahaya hatimu.” Kalimat itu, lebih menyembuhkan dari obat apa pun.

Anak-anak saya juga tumbuh dengan ketulusan. Mereka tidak melihat ayahnya sebagai orang yang “berbeda”. Mereka hanya melihat saya sebagai tempat pulang. Saya adalah ayah mereka. Dan itu cukup. Dari mereka, saya belajar bahwa penerimaan bukan sesuatu yang diminta, tapi diberikan — dengan tulus, tanpa syarat.

Saya terus berikhtiar, berobat, mencoba berbagai saran. Tapi saya tidak lagi merasa bahwa kesembuhan adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan. Karena saya sudah lebih dulu sembuh—di dalam hati. Saya sudah belajar berdamai. Bahwa bercak ini mungkin akan tetap tinggal, tapi ia tak lagi menyakitkan.

Kini, saya tak lagi bersembunyi. Saya berdiri di hadapan hidup dengan dada yang terbuka. Vitiligo adalah bagian dari cerita saya. Dan saya mencintai diri saya—dengan semua yang ada, dan yang tidak ada.

Bagi siapa pun yang membaca ini dan merasa berbeda: kamu tidak sendiri. Jangan biarkan ukuran dunia menentukan harga dirimu. Kamu berharga. Kamu kuat. Kamu manusia yang diciptakan Allah, dan itu saja sudah cukup untuk disebut istimewa.

Dan jika kamu, seperti saya, punya istri dan anak-anak yang mendukungmu sepenuh hati—peluk mereka. Karena merekalah cahaya yang dikirim langsung oleh langit.

Teruslah hidup. Teruslah percaya. Karena cahaya itu seringkali tumbuh bukan dari luar, tapi dari luka yang kita peluk dengan ikhlas, dari duka yang kita doakan dengan sabar, dan dari cinta yang tidak menuntut apa pun selain tetap menjadi diri sendiri. (Jt)